【体験談】アファンタジアとして30年間生きてきて感じたこと【心の中に映像が浮かばない】

例えば、目を閉じて真っ赤なリンゴを心に思い浮かべてみてください。

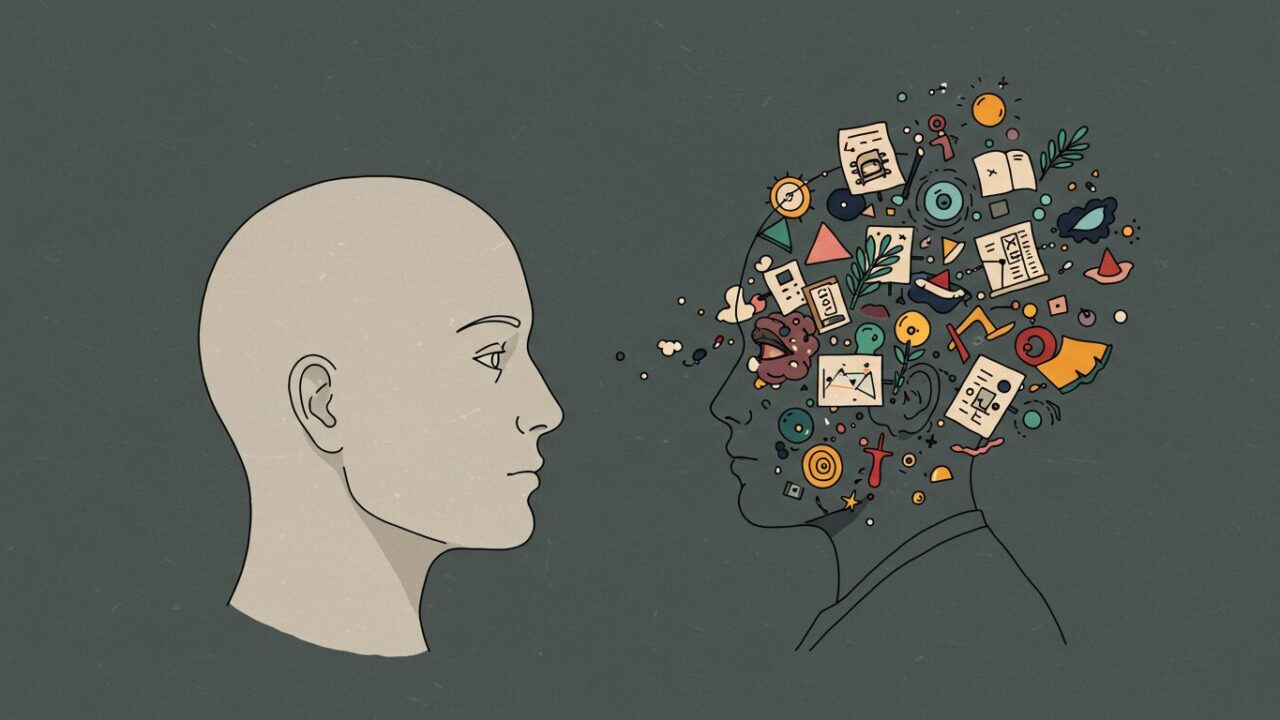

多くの人は頭の中にリンゴの映像が浮かぶでしょう。しかし、世の中には頭の中でまったく映像を思い描けない人々が存在します。私がこのうちの一人でした。このように心の中にイメージを描くことができない状態を「アファンタジア(aphantasia)」といいます。

語源はギリシャ語の「phantasia(想像、イメージ)」に否定を表す接頭辞「a-」が付いた言葉で、その名の通り「心の目が見えない」現象です。実はこの現象自体は1880年にイギリスの科学者フランシス・ゴルトンによって初めて記録されていましたが、長らく正式な研究対象とはされておらず、2015年になって英エクセター大学のアダム・ゼーマン教授らが改めて研究を発表し、「アファンタジア」という名称を提唱したことで注目を集め始めたそうです。

アファンタジアは決して極めて稀なものではなく、研究によれば一般人口のおよそ1~2%程度は当てはまる可能性があるとされています(基準を緩くすれば最大で5%ほどに上るとも)。

欧米ではこの概念が知られるようになってから「自分もそうだったのか」と名乗り出る人が続出し、実際何万人もの人々が自分は頭の中に画像を思い浮かべられないと共感を示したそうです。中には「他人が文字通り頭の中で画像を見ていると知って衝撃を受けた」と語る人もおり、自分の認識の違いにショックを受けるケースもあるようです。

本記事では、アファンタジアの定義や科学的研究、日常生活への影響、当事者としての体験談、そしてアファンタジアのメリット・デメリットや社会的な受け止め方、最新の研究動向までを詳しく解説します。私自身(30代男性)も、この「アファンタジア」ですが、幅広い読者の皆さんにも分かりやすくお伝えできればと思います。

アファンタジアの定義と特徴

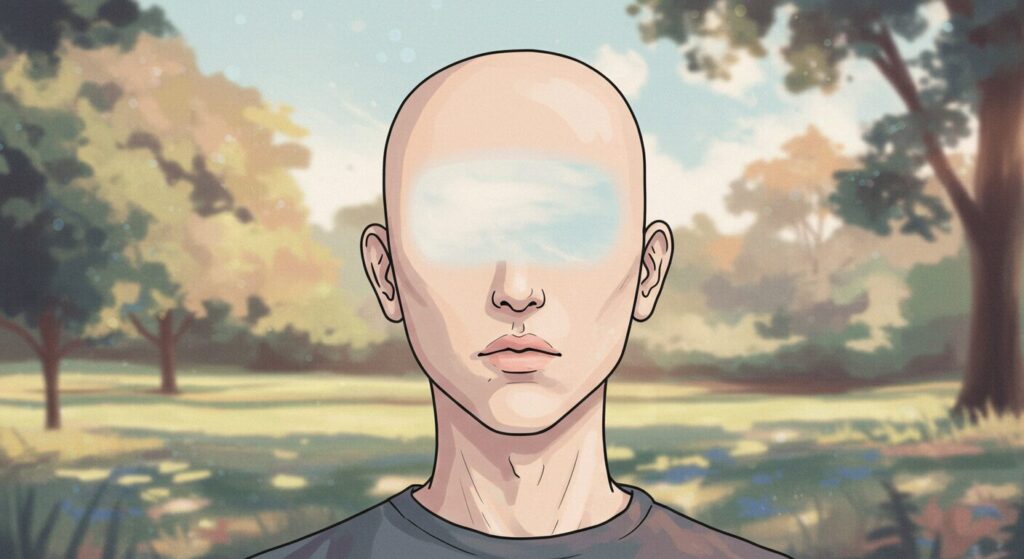

アファンタジアとは一言でいうと「頭の中で視覚イメージを思い浮かべることができない状態」です。例えば「ビーチを想像してください」と言われたとき、普通なら砂浜や青い海の光景が思い浮かぶでしょう。しかしアファンタジアの人は、「砂があって水があって…」とビーチという概念や事実を頭で理解するだけで、具体的な映像は全く浮かばないのです。

実際、Firefoxブラウザの生みの親として知られるブレイク・ロス氏は自身がアファンタジアだと知り、「『頭の中の眼(mind’s eye)』で本当に絵が見える人がいるなんて思ってもみなかった」と驚きをもって語っています。

アファンタジアの人々は視覚以外の感覚イメージ(聴覚や触覚の空想など)も総じて乏しい傾向が報告されています。頭の中で曲を思い浮かべたり、過去の匂いをありありと思い出すといったことが苦手なケースも多いようです。ただし感じ方には個人差もあり、視覚イメージは全く持てないものの音や触覚のイメージは浮かぶという人もいれば、その逆もあります。

ゼーマン教授のレビューによれば、アファンタジアは一枚岩の現象ではなくいくつかの「サブタイプ(下位分類)」が存在する可能性が示唆されています。例えば全てのアファンタジア当事者が自伝的記憶(自分の体験の記憶)に弱いわけではなく、顔の識別が苦手な人もいればそうでない人もいることが分かっています。

一部にはアーティスティックな才能に恵まれた人もおり(後述)、逆に理数系・科学分野の職業に就く傾向が高いとのデータもあります。またごく一部のケースでは自閉スペクトラム症(ASD)との関連が示唆された例も報告されています。

なお、大半のアファンタジアは生まれつき(先天的)なものですが、脳損傷やトラウマを契機に後天的に発症する場合もあります。脳卒中や外傷後に突然イメージ能力を失った例や、心理的ストレスで一時的に心象が描けなくなった例など、医学的には様々な報告があります。ただし基本的には先天的な素質として幼少期からその状態だった人が多いようです。

また興味深い点として、夢の中では映像を見ることができるという当事者も少なくありません。普段は頭の中が真っ暗でも、眠って見る夢にはちゃんと映像が出てくるというのです。この理由は完全には解明されていませんが、夢は意識下で自動的に生成されるイメージであり、「自分の意思で思い浮かべる」心象とは脳内のメカニズムが異なるためではないかと考えられています。

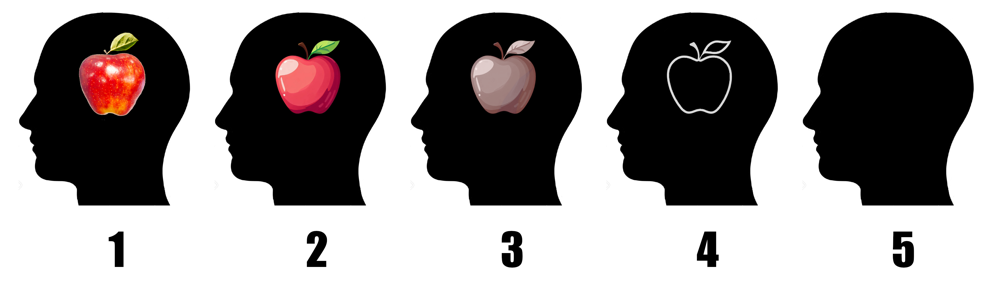

図:頭の中のイメージの鮮明さには個人差があります。 左から順に「非常に鮮明なリンゴ」から「全くイメージが浮かばない」までを示した模式図で、右端(5番)が完全なアファンタジアの状態です。「心の目」が見える人もいれば、アファンタジアの人はこのように頭の中が真っ暗になります。

アファンタジアが生活にもたらす影響

頭の中で映像が思い浮かばない──この特徴は、当事者の仕事や学習、日常生活、感情面にさまざまな影響を及ぼします。

まず指摘されるのが記憶への影響です。アファンタジアの人は過去の出来事を思い出す際にも映像で振り返ることができないため、出来事の詳細や人の顔を思い出すのが苦手だと言われます。

実際、アファンタジア当事者に人生のエピソードを尋ねる実験では、健常な人に比べて過去の記憶や将来の想像について具体的な情景描写が乏しい傾向が確認されました。例えば家族や友人の顔つきをすぐ思い浮かべることが難しく、「愛する人の顔を忘れてしまうのでは」という不安を抱える人もいます。個人的には、大切な思い出も映像として蘇らないので、記憶がどんどん色褪せて消えてしまいそうで怖いと感じます。写真をちゃんと撮っておくことの大事さを痛感しています。

創造性や学習面にも影響があります。例えば読書では、特に小説を読む際に情景描写が頭に浮かばず内容についていけないと感じる人がいます。文字から映像イメージを生成できないため、ストーリーを追うのに支障が出るのです。その一方で、自伝やエッセイのように筆者の内面や考えに焦点を当てた文章は想像しやすく好んで読む、といった工夫をする当事者もいます。

また教育現場でも、教師が「頭の中にイメージしなさい」と言ってもできないために戸惑ったり、美術の授業で「思い浮かんだ光景を描いてみよう」と言われても困ってしまう、といったケースが報告されています。逆に数学やプログラミングなど言語的・論理的思考が中心の分野では力を発揮しやすいとも言われ、前述のように理工系の職業に就く人が多い傾向とも符合します。

日常生活では、アファンタジアの人は瞑想やイメージトレーニングが苦手だといいます。例えばリラクゼーションのためのガイド付き瞑想で「穏やかな海辺を思い浮かべてください」などと言われても何も見えないため、かえって難しく感じてしまうのです。実際に私は、瞑想をする際に目を閉じても暗闇しかなく、かえって不安になります。頭の中が常にクリアなので、これ以上心を空っぽにする必要がないようにも思えます。

また子供とごっこ遊びをするときにイメージが浮かばず苦労した、という英国人の体験談もありました。周囲の人々が頭の中の想像の背景を使って演技しているのに、自分にはそれが理解できず「一体みんな頭の中で何を見ているんだろう?」と不思議に思ったそうです。

感情面では、アファンタジアは一長一短があります。後述するメリットのように過度に過去や空想にとらわれず「今ここ」に集中できるという利点がある一方、他人が当たり前に持っている体験を自分は持っていないことへの寂しさや疎外感を覚える人もいます。

個人的には、人から『目を閉じて好きな人の顔を思い浮かべてごらん』と言われたとき、自分にはそれができないと悟ったときは悲しかったです。そのときは、自分の心象風景の無さを「色のない世界にいるよう」で、「基本的な人間的体験を一つ欠いているようで悲しい」と感じたこともあります。

このように、アファンタジアは記憶や学習、日常行動から心理面まで幅広く影響しうるのです。

当事者による個人的な体験談あれこれ

では、実際に私を筆頭とするアファンタジアの目線では、どのように世界を捉え、日々を過ごしているのでしょうか。

まず、私は30歳になるまで自分の頭の中に映像がないことに気づかず、「みんな『心の目』というのは比喩で言っているのだろう」と信じて疑いませんでした。ところがあるとき、X(Twitter)でのアファンタジアに関する投稿をきっかけに、自分以外の多くの人は本当に頭の中に生き生きとした映像を見ていることを知り、大きな衝撃を受けました。。

私は単にコミュニケーションが苦手なだけで、自分の脳が他人と違うとは思いたくありませんでした。皆が本当に心の中で写真を見るようなことができるなんて本当に驚きでした。

それから自分のことを考察してみると、私は文章を書く際に情景が思い浮かばないため、まず頭の中で「単語+単語」といった言葉の組み合わせをランダムに考え、それらを基に発想を膨らませることが多々ありました。例えば「ダム」「発芽」という言葉から「ダムが決壊して底から新たな生命が発芽する」という風に発想し、そこから物語の筋を練っていくといった具合です。

私自身、非効率なやり方だけど頭の中でシーンを保持できない以上、想像力を膨らませるにはこうするしかなかったのかなと思います。例えば小説家などは想像力が豊かすぎて執筆に苦労すると言いますが、自分の場合は逆で、想像(イメージ化)する工程がかなり大変です。振り返ると、ずっと頭の中で映像を描けないハンデを、言語的な発想力で補おうとしていたように思います。

友人にその話をすると、「頭の中で映像が見え無いなんて信じられない」と言われました。私も一度くらい皆のように心のスクリーンに映像を映してみたかった。

しかし同時に、アファンタジアにはメリットもあるように思います。私は幼少期にPTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えましたが、アファンタジアのおかげで当時の光景のフラッシュバックに悩まされることがありませんでした。

嫌な記憶が映像となって繰り返し蘇らないため、過去に囚われすぎずに済んだ面があるのです。このように想像力の欠如がメンタルヘルスの面で防護壁になったと感じる場面があったのです。

また最近思うのは、頭の中に映像が見えなくても創造性や想像力が無いわけではないということです。イメージする力と創造力は同じではないし、頭の中で絵が浮かぶからといって絵を描けるとは限らないですよね。現実に目の前の景色を見ながら描くことさえ難しい人が大半なのだから、頭の中で思い浮かべたものをそのまま描ける人なんてごく僅かだろう、と気付きました。視覚イメージの有無と創造力は必ずしも比例しないと思います。

この他にも、「他人の話を聞いても情景より言葉そのものが記憶に残る」ことや、「写真を見せられても頭の中ではその写真を思い出せないが、見た事実だけは覚えている」というのもアファンタジア特有のの感じ方なんだと気付きました。

アファンタジアのメリット(利点)

アファンタジアというとマイナス面に目が行きがちですが、いろんな話や研究を見ていくとメリット(利点)もいくつか挙げられます。ここではアファンタジアがもたらしうる良い面をまとめてみました。

- トラウマや恐怖体験のフラッシュバックが起きにくい

- 前述の体験談のように、嫌な記憶が鮮明に甦らないためPTSDのフラッシュバックや悪夢に悩まされにくいという報告があります。頭の中で映像を再生できないおかげで、過去の辛い出来事を思い出しても感情的なダメージが和らぐ場合があるのです。

- 「今、この瞬間」に集中しやすい

- 想像力豊かな人はつい空想や過去の回想に耽ってしまいがちですが、アファンタジアの人はビジュアルな空想に捕らわれにくいため、目の前の現実に注意を向けやすい傾向があるそうです。その結果、過去を悔やんだり未来を過度に心配したりといった後悔や憧憬の念に駆られることが少ないとも言われます。常に頭がクリアな分、マインドフルネス(今この瞬間の体験に意識を向けること)を自然に実践できているとも言えるでしょう。

- 独自のアプローチを取れる

- アファンタジアの当事者は頭の中で絵を描けない代わりに、言語や論理、別の感覚を使って物事を考える傾向があります。そのため、他の人とは異なるユニークな発想法を持っていることがあります。例えば言葉遊びから着想を得る文章術もその一つです。またあるデザイナーは「頭の中で完成図を思い描けないからこそ、実際に手を動かして試行錯誤することでかえって斬新なレイアウトを生み出せる」と語っており、事前のイメージにとらわれない柔軟さが創作にプラスに働く場合もあるようです。

- 言語能力や論理思考を活かせる

- 心象に頼らない分、言葉で物事を考えたり覚えたりする力が鍛えられているという指摘があります。実際「頭の中でずっと自分が話し続けている」という当事者の声があるように、多くのアファンタジアの人は内なる独り言(内部言語)が発達していると言われます。小説家やエッセイストでも「映像ではなく文章そのもので頭が満たされている方が、かえって執筆に集中できる」という人もおり、ビジュアルを文章に翻訳する手間がない分ライティングに強みがある場合もあります。

- 想像力と創造性の関係が見直されている

- これは直接のメリットというより示唆ですが、アファンタジアの存在は「イメージする力=想像力」という誤解を解くきっかけにもなっています。頭に映像を思い浮かべられなくても、アイデアを生み出したり問題を解決したりする創造性は十分発揮できることが多く、事実科学者や実業家など優れた業績を残したアファンタジア当事者も数多くいます。

- このことは「想像力とは単に頭の中の映像を見ることではなく、概念を組み立て新しい結びつきを発見する知的な営みなのだ」という理解を促してくれます。実際、脳科学者で作家のオリバー・サックスや、人類のゲノム解読に先鞭をつけたクレイグ・ヴェンター博士もアファンタジアでしたが、それでも各分野で卓越した成果を上げています。アファンタジアという概念そのものが、私たちに人間の想像力の多様性を再認識させてくれると言えるでしょう。

これらの利点はもちろん人それぞれで、全ての当事者に当てはまるわけではありません。しかしアファンタジアだからといって一概にマイナスばかりではなく、考え方次第では強みにもなり得る側面があるということです。

アファンタジアのデメリット(欠点)

では逆に、アファンタジアのデメリット(欠点)や困難な点にはどのようなものがあるでしょうか。メリットの部分と重なる内容もありますが、主なポイントを挙げてみます。

- 記憶の想起が難しい

- 前述の通り、頭の中で過去の情景を再現できないため、出来事の詳細や人の顔を思い出しにくい傾向があります。特に幼少期の思い出や昔訪れた場所の風景などは、普通の人であれば頭の中に映像がぼんやり浮かぶところ、アファンタジアの人は事実関係を言葉で覚えているだけになりがちです。そのため「あの時見た夕焼けの美しさを思い返して浸る」といった楽しみ方ができなかったり、逆に嫌な記憶を振り払えない(映像がない分、漠然とした不安感だけ残る)といった難しさもあります。

- 読書や学習でイメージが活用できない

- 文章や説明からビジュアルを頭に思い浮かべることができないため、ビジュアル化が理解を助ける場面で不利になります。例えば小説の情景描写が頭に入ってこない、歴史の年号や出来事を関連地図や図で覚えるのが苦手、といったことがあります。また記憶術として知られる「記憶の宮殿(場所法)」のように、頭の中に印象的なイメージを置いて情報を暗記するテクニックも使えません。学校教育でも「イメージしなさい」という指示が理解できず困惑するといった声があります。

- 創造的な作業に時間がかかる

- 頭の中で試行錯誤ができない分、実際に手を動かしたりアウトプットを作りながら考える必要があるため、クリエイティブな作業に時間がかかる場合があります。例えば絵を描くにしても、完成図を頭で描けないので描きながら直していくプロセスが増えるかもしれません。「頭の中でシミュレーションできれば…」ともどかしく思う場面もあるでしょう。ただしこの点は発想の柔軟性というメリットの裏返しでもあります。

- 他者との共感やコミュニケーションギャップ

- 多くの人が当たり前にできる「頭の中で思い浮かべる」という体験を共有できないために、周囲との間で認識のズレが生じることがあります。例えば「好きな人の顔を思い浮かべて幸せな気分になる」といった感覚が分からず話についていけなかったり、反対に自分が「頭の中は真っ暗だ」と打ち明けても「何か想像力が足りないだけじゃないの?」と誤解されたりすることもあります。実際に当事者からは「家族に話してもなかなか信じてもらえなかった」といった声もあります。このように自分の感覚を他人と共有しづらい孤独感はデメリットと言えるでしょう。

- 体験そのものへの喪失感

- これは主観的な問題ですが、「頭の中に絵が描けない」という状態自体を一種の欠落と捉え、ネガティブに感じてしまう人もいます。実際「視覚の無い世界に一人取り残されたようだ」「人生のスパイスを一つ失っているようで悲しい」といった当事者の声が報告されています。また「夢の中でも映像が見えない」という人の場合、眠っている間でさえ視覚体験が得られないことになり、より一層さびしさを感じるかもしれません。

このように、アファンタジアには日常生活でいくつかのハンデや歯がゆさが伴います。ただし、これらも感じ方は人それぞれで、当事者によっては「特に不便を感じたことはない。自分にとってはこれが普通なので問題ない」と断言する人も少なくありません。

実際、私にとっては生まれてこの方それが当たり前の感覚なので、「無い」こと自体にずっと気づかず困っているという感覚がありませんでした。

欧米における認知度と社会的な受け止め

欧米圏ではアファンタジアという概念は徐々に一般にも認知されつつありますが、まだ比較的新しい話題と言えます。2015年にゼーマン教授らが発表を行って以降、BBCやガーディアン紙、ニューヨークタイムズなど主要メディアがこの現象を報じ、人々の関心が高まりました。

特にFirefox開発者のブレイク・ロス氏が自身の体験を綴ったエッセイや、ディズニー/Pixar元社長のエド・キャットムル氏の告白はSNSでも拡散され、「自分も同じだ」という声が世界中から寄せられたそうです。現在ではYouTube上に当事者が語る動画や、タマラ・アリレザ氏によるTEDxトークも公開されるなど、情報発信や交流も活発になっています。

アファンタジア当事者が執筆した体験記の書籍や、有志によるコミュニティサイト(Aphantasia Networkなど)も登場し、この現象への理解を深めようという動きが見られます。

もっとも、一般大衆レベルでの認知度はまだ高くないのが実情でしょう。多くの人にとって「頭の中に映像が浮かばない」という感覚は想像もつかず、言葉で説明されてもピンと来ないかもしれません。そのため当事者が勇気を出して打ち明けても「そんなの冗談だろ?」と笑われてしまったり、「心の問題では?」と誤解されるケースもあるようです。しかし近年は徐々に「実は自分も…」と名乗り出る人が増え、SNS等を通じて「自分だけじゃなかったんだ」という安心感や共感を得られる場面も増えてきました。

日本ではまだこの用語自体の知名度が低いですが、海外発のニュースをきっかけにX(Twitter)等で話題になることもあり、「自分がそうだと気付いた」「小さい頃から映像浮かばなかったけど名前を知れて嬉しい」といった声も散見されます。

医学・心理学の専門家の間でも、アファンタジアは近年ようやく注目され始めたテーマです。とはいえ、多くの研究者はアファンタジアを病気や障害とは見なしていません。

ゼーマン教授自身も「アファンタジアもハイパーファンタジア(想像力旺盛な状態)も人間の体験の多様性の一部であり、どちらも障害ではない」という点で研究者の見解は概ね一致していると述べています。実生活への影響も基本的にはマイルドで、本人に想像力が欠如しているわけでもありません。

そのため欧米においても、アファンタジアは「ユニークな認知特性」として受け止められることが多く、本人が大きな支障を感じない限り治療の対象とはされません。ただ一部には「イメージ力を取り戻す方法」と称して瞑想音楽や自己啓発的なアプローチを紹介する動きもありますが、現在のところ決定的な“治療法”は見つかっておらず、専門家もそうした商法には懐疑的です。

要は、アファンタジアは人それぞれが持つ思考様式の違いの一つであり、社会的には「珍しい話だけど困っているなら工夫してみようか」という程度の扱いです。実際、有名な作家や科学者、芸術家にもアファンタジアの人がいると分かってきたことで、「単なる個性の範疇」として受け入れられる雰囲気もできています。

欧米の当事者たちはブログや記事で「自分たちは障害者ではなく、ちょっと変わった体験を持っているだけ」と強調しており、むしろ「この特性を多くの人に知ってもらい、お互いの感じ方の違いを尊重し合える社会にしたい」という前向きな声が多く聞かれます。

最新の研究動向

アファンタジアはまだ研究歴の浅い分野ですが、この10年ほどで徐々に科学的な解明が進んできているようです。2020年代に入ってからの主な研究トピックやトレンドをいくつかご紹介します。

- 脳活動や生理反応の違い

- オーストラリアの研究者らは、アファンタジアの人が明るい物体を想像した際、瞳孔の大きさ(瞳の開き具合)に変化が見られないことを発見しました。普通の人なら明るいイメージを思い浮かべると実際に瞳孔が収縮しますが、アファンタジア当事者ではこの反応が起こらないのです。これは客観的な生理指標によってアファンタジアを検出できた初めての例であり、視覚イメージの欠如が脳の視覚系の反応性にも表れていることを示唆します。またMRIを用いた脳画像研究では、視覚イメージ想起時の脳活動がアファンタジアでは明らかに低下することや、脳の前頭前野と後部視覚野をつなぐネットワークの結合性に違いが見られる可能性が報告されています。ゼーマン教授は、こうした前頭頭頂ネットワークと視覚野の結びつきの差異こそが心象能力の個人差を生むのではないかと推測しています。

- 遺伝・家族的要因の示唆

- アファンタジアとハイパーファンタジア(※逆に非常に鮮明な心象を持つ状態!)は家族内で遺伝的にみられるケースが多いことも分かってきました。親子や兄弟で同じように心の中の映像が見えない、または非常に良く見えるといった報告が複数あり、遺伝子要因の可能性が示唆されています。ただ2023年時点では決定的な関連遺伝子は見つかっておらず、今後の研究課題となっています。

- 多様な認知機能との関連

- アファンタジアの研究は視覚イメージだけでなく、記憶や創造性、感情など多面的な関連にも広がっています。例えば自伝的記憶の詳細さや他者の顔の識別能力との関連は先述の通りですが、他にも夢の内容(当事者でも視覚的な夢を見る場合が多いが一部は見ない)、感情の想起(過去の楽しい出来事を思い浮かべて幸福感に浸るのが苦手など)、思考の様式(内言語優位かどうか)などが研究対象になっています。最近のレビュー論文では「アファンタジア当事者は未来の出来事を計画するときに視覚よりも言語的な戦略を用いる傾向がある」「感情的な文章を読んだときの生理反応に差はない」など、興味深い知見も報告されています。

- 訓練や克服の可能性

- アファンタジアは基本的に「その人固有の認知特性」として捉えられていますが、訓練によって心象イメージの vividness(鮮明さ)を向上できるかという研究もあります。イギリスの研究チームが行った実験では、イメージ能力の低いアスリートに数週間のメンタルトレーニングを課したところ、多くの被験者で心象の vividness スコアが改善したと報告されています。完全なアファンタジアの人を訓練で「治す」ことができるかはまだ不明ですが、イメージ能力がある程度グラデーション(連続尺度)で変化し得ることは示されています。もっとも当事者の中には「瞑想や自己訓練で克服しようとしたが何も変わらなかった」という声もあり、現時点では劇的にイメージ力を獲得する方法は確立されていないと言えます。

総じて、アファンタジア研究はまだ始まったばかりですが、この現象を入口として人間の想像力や意識のメカニズムに迫る試みが活発化しています。ゼーマン教授は「『アファンタジア』という言葉を提唱したことで、人間体験の見過ごされてきた側面に光が当たった」と述べています。今後さらに研究が進めば、アファンタジアの理解が深まるだけでなく、「イメージする」とは何か、「想像力」とはどう働くのか、といった根源的な問いへの答えも見えてくるかもしれません。

まとめ:多様な心のあり方を知ることの大切さ

アファンタジアについて、最新の研究や体験談をもとに詳しく見てきましたが、いかがだったでしょうか。おそらく多くの方にとって「頭の中に映像が浮かばない世界」は驚きだったと思います。私自身も初めてこの話を知ったとき、「自分には信じ難いけど、イメージが浮かぶ方が当たり前の現実なんだな」と不思議な気持ちになりました。

改めて振り返ると、重要なのはアファンタジアは決して「想像力がない人」という意味ではなく、一種の認知スタイルの違いにすぎないという点です。

頭の中に映像は浮かばなくても、アファンタジアなりのやり方でしっかり物事を考え、感じ、想像し、創造しています。そしてそれは劣ったものでも特殊能力でもなく、人間の体験の多様性の一部なのです。

日本ではまだ馴染みの薄い概念ですが、「自分は映像を思い描けない」と感じている人は決して一人ではありません。もし本記事を読んで「もしかして自分もアファンタジアかも?」と思った方がいれば、ぜひ海外の当事者コミュニティや専門記事なども参照してみてください。きっと「あるある」と共感できる話や、日常生活の工夫ヒントなども見つかるはずです。

最後になりますが、アファンタジアというトピックは、私たちに人それぞれ感じ方・考え方が違うことの面白さを教えてくれます。自分には当たり前の心象風景が他人には無かったり、その逆があったりする──そんな多様性を知ることで、お互いの脳内体験の違いに思いを馳せ、理解と共感を深めるきっかけになるでしょう。アファンタジアの存在自体が、人間の心の不思議さと奥深さを物語っています。今後さらに研究が進み、この現象について新たな発見があることに期待しつつ、本記事を締めくくりたいと思います。